古代防病保健智慧,照亮现代健康之路

在历史的长河中,古人在与疾病抗争、追求健康长寿的过程中,积累了诸多宝贵的防病保健经验,这些古代智慧犹如璀璨星辰,即便在现代医学高度发达的今天,依然有着不可忽视的现代意义,为人们的健康生活指引方向。

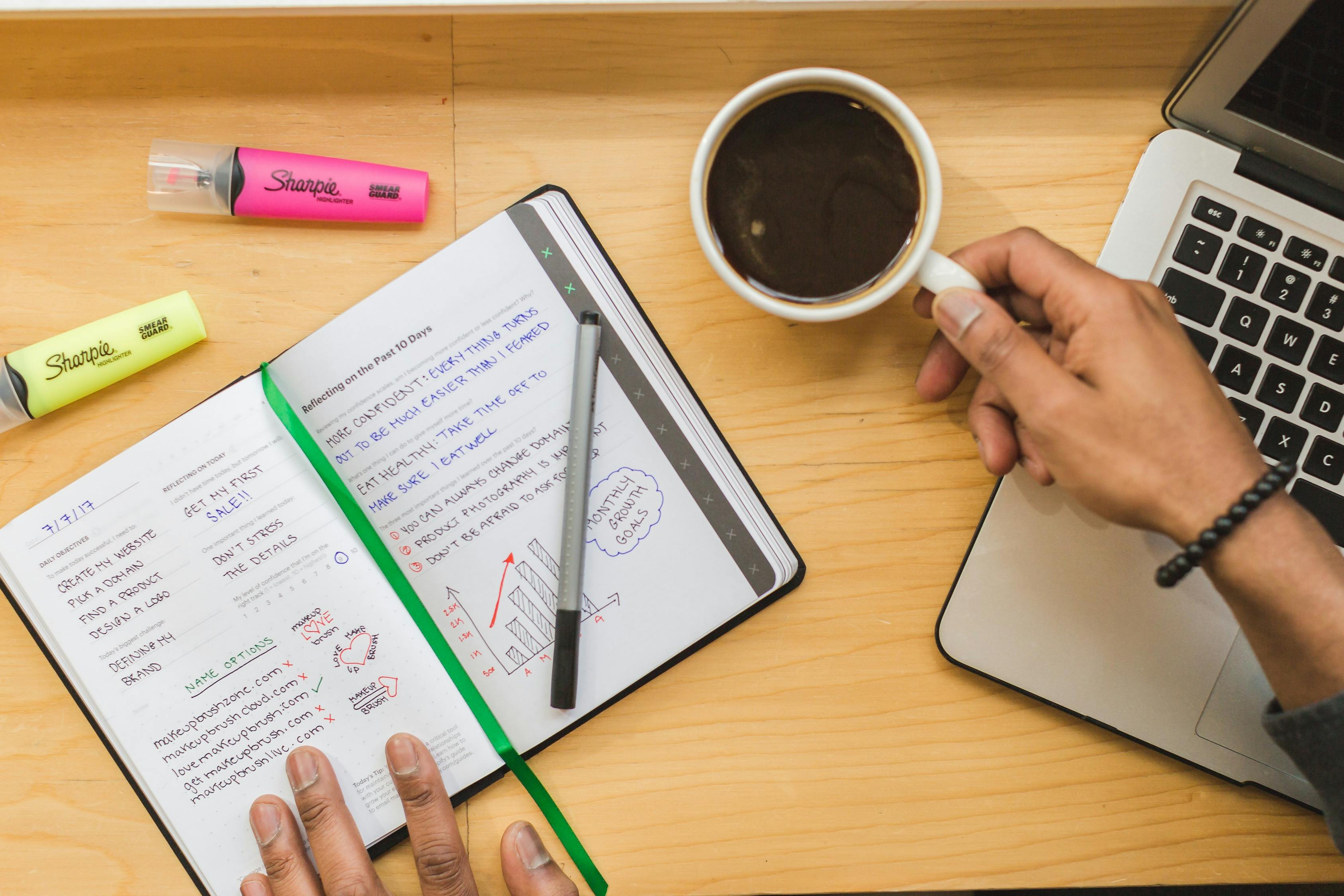

古代中医强调“不治已病治未病”,这一理念深刻地体现了预防在健康管理中的核心地位,古人深知,等到疾病发作后再进行治疗,往往事倍功半,身体已经遭受了一定的损害,他们通过各种方式来调养身心,增强自身的抵抗力,以达到预防疾病的目的。《黄帝内经》中提到“食饮有节,起居有常,不妄作劳”,这简单的十二个字,涵盖了饮食、作息、运动等多方面的养生要点,合理的饮食结构能够为身体提供充足的营养,维持脏腑的正常功能;规律的作息时间有助于调节人体的生物钟,促进新陈代谢;适度的劳作与休息相结合,避免过度劳累,使身体始终保持良好的状态,这种整体的、系统性的预防观念,与现代医学所倡导的健康生活方式不谋而合。

在情志调理方面,古人也有着独到的见解,中医认为,七情过激或不畅是导致疾病的重要原因之一,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等情绪变化,若长期处于失衡状态,会对脏腑气血造成不良影响,古人主张保持心境平和、豁达乐观的心态,像唐代名医孙思邈在《千金要方》中就提到:“性既自善,内外百病皆悉不生,祸乱灾害亦当与身无涉。”现代研究表明,长期的心理压力和负面情绪确实会引发一系列身心疾病,如高血压、心脏病、抑郁症等,而通过心理疏导、冥想、瑜伽等方式调节情绪,缓解压力,已经成为现代医学治疗和预防这些疾病的重要辅助手段,这与古人对情志养生的重视有着异曲同工之妙。

古代的食疗文化也是防病保健智慧的重要组成部分。“药食同源”的观念深入人心,许多食物不仅能够饱腹,还具有药用价值,红枣能补中益气、养血安神;山药可健脾益胃、滋肾益精;枸杞则能滋补肝肾、明目润肺,古人根据不同的体质和季节,选择合适的食物进行调理,春季食用豆芽、菠菜等时令蔬菜,以升发阳气;夏季多食西瓜、绿豆汤等清热解暑之物;秋季进补梨、百合等润燥之品;冬季则常吃羊肉、核桃等温热滋补的食物,这种顺应自然、因时制宜的饮食方法,与现代营养学中强调的均衡饮食、季节性饮食原则相契合,近年来对食物中营养成分和药用功效的深入研究,进一步证实了古代食疗的科学性和实用性,为现代疾病的预防和康复提供了天然、温和的疗法。

传统的中医养生功法,如太极拳、八段锦、五禽戏等,也是古代防病保健智慧的瑰宝,这些功法通过舒缓的动作、深长的呼吸和意念的引导,达到调和气血、畅通经络、强身健体的效果,长期练习可以增强肌肉力量、改善关节灵活性、提高心肺功能,还能调节神经系统功能,使人心情愉悦、精神饱满,在现代社会,随着人们生活节奏的加快和工作压力的增大,这些简单易学、不受场地限制的养生功法越来越受到大众的喜爱和推崇,成为人们在繁忙生活中保持健康的有效途径。

古代防病保健的智慧是中华民族传统文化的瑰宝,它们蕴含着深刻的哲学思想和科学道理,在现代社会,虽然医疗技术不断进步,但人们对健康的追求永无止境,我们应当深入挖掘古代智慧的精髓,结合现代医学的成果,将其融入到日常生活的方方面面,形成一套适合自己的健康生活方式,让我们传承古人的防病保健智慧,在现代社会中绽放新的活力,为实现全民健康、提高生活质量贡献一份力量,因为,健康不仅是个人幸福的基石,也是社会进步、国家繁荣的有力保障。